字站在紙上,

不是為了完成,

而是提醒

此時此刻,仍可於新。

墨色深處,

沒有過去的重量,

只有剛剛好的一口呼吸。

原來 新,

是在同一個位置,

把心

輕輕洗亮。

文字は紙の上に立っている。

完成のためではなく、

この瞬間にも、

なお新しく在れることを

そっと思い出させるために。

墨の奥には、

過去の重さはない。

ただ、

ちょうどよい一息が

静かにあるだけだ。

新しさとは、

別の場所へ行くことではない。

同じ場所にとどまりながら、

心を

そっと洗い、

淡くひらかせることなのだ。

The Mindful Heart

瑠璃心(琉璃心Podcast)

字站在紙上,

不是為了完成,

而是提醒

此時此刻,仍可於新。

墨色深處,

沒有過去的重量,

只有剛剛好的一口呼吸。

原來 新,

是在同一個位置,

把心

輕輕洗亮。

文字は紙の上に立っている。

完成のためではなく、

この瞬間にも、

なお新しく在れることを

そっと思い出させるために。

墨の奥には、

過去の重さはない。

ただ、

ちょうどよい一息が

静かにあるだけだ。

新しさとは、

別の場所へ行くことではない。

同じ場所にとどまりながら、

心を

そっと洗い、

淡くひらかせることなのだ。

雪光無聲。

腳步落下,

這世界便縮成一口白色的呼吸。

遠處沒有回答,

只有冷,

把人一寸一寸照亮。

站在雪中,

只是確認

此時此刻,

我依然存在。

雪の光は、音を持たない。

足音が落ちると、

世界はひと息の白に縮まる。

遠くからの返事はなく、

あるのは冷えだけ。

それが人を、少しずつ照らしていく。

雪の中に立ち、

確かめるだけだ。

いま、

わたしは、

まだ在る。

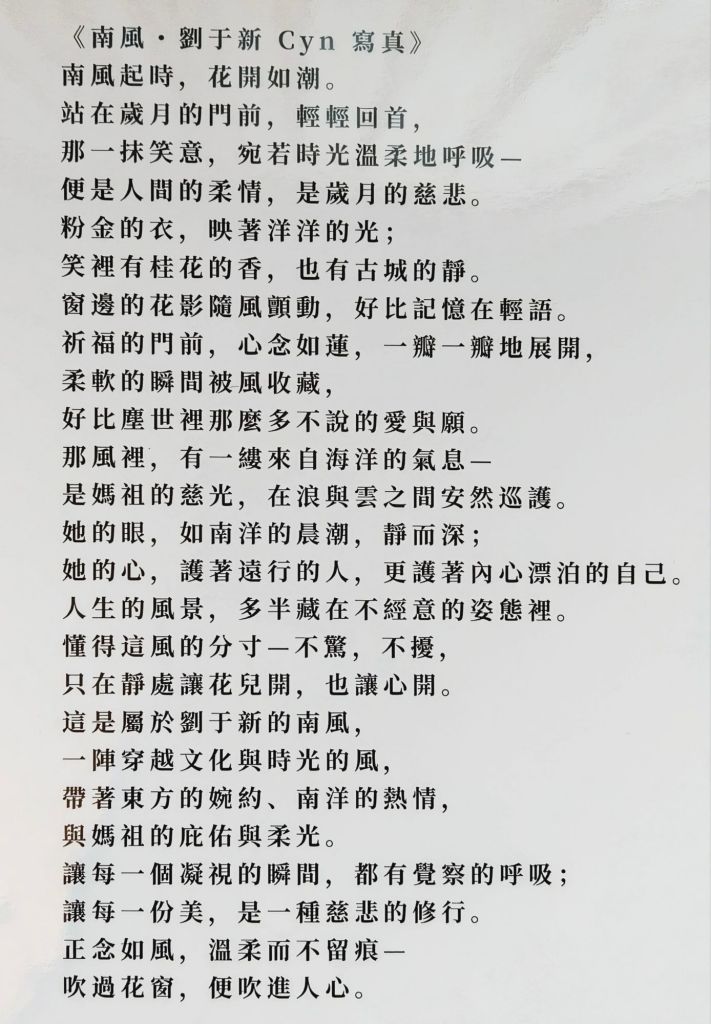

因著 #小黑 #謝銘祐

跟我一樣是南投人到台南

#偏南風

在耳邊反覆吹起,

歲末時分,

鼓起勇氣,交出了此生第一本寫真書。

宛若走到某個風口,

忽然知道該停下來,

把一路所見的光與影,

暫時留住。

書的標籤頁,

是我的油畫,

寫上 #篆書 的「 南 」字。

那是一種長久以來

被風反覆指認的所在。

萬分感謝

#北極之光出版社

持續溫柔的偏愛,

感謝馬來西亞與新加坡的粉絲,

讓這本書被接住書已銷罄。

南風仍舊吹著。

知道有些事情完成,

安靜而確實的抵達。

#南風劉于新Cyn寫真

Because “The Southern Wind”,

by Golden Melody Award–winning 謝銘祐,

kept rising, again and again, beside my ear,

at the turning of the year,

I gathered my courage

and placed into the world

the first photobook of my life.

It did not feel like a decision.

It felt more like arriving

at a place where the wind opens—

and suddenly knowing

it was time to stop,

to hold still, for a moment,

the light and shadow

I had carried all this way.

On the bookmark page,

there is my own oil painting,

paired with a single seal-script character: “South” (南).

Not a direction,

but a place—

long recognized,

long pointed out,

by the wind itself.

My gratitude

to Northern Lights Press,

for such a gentle act of choosing,

allowing this book

to be received,

and to be read

all the way through.

Now,

the book is sold out.

I remain where I am.

The southern wind

is still blowing.

I know something has been completed,

yet it does not need to be called an ending

only

a quiet,

certain arrival.

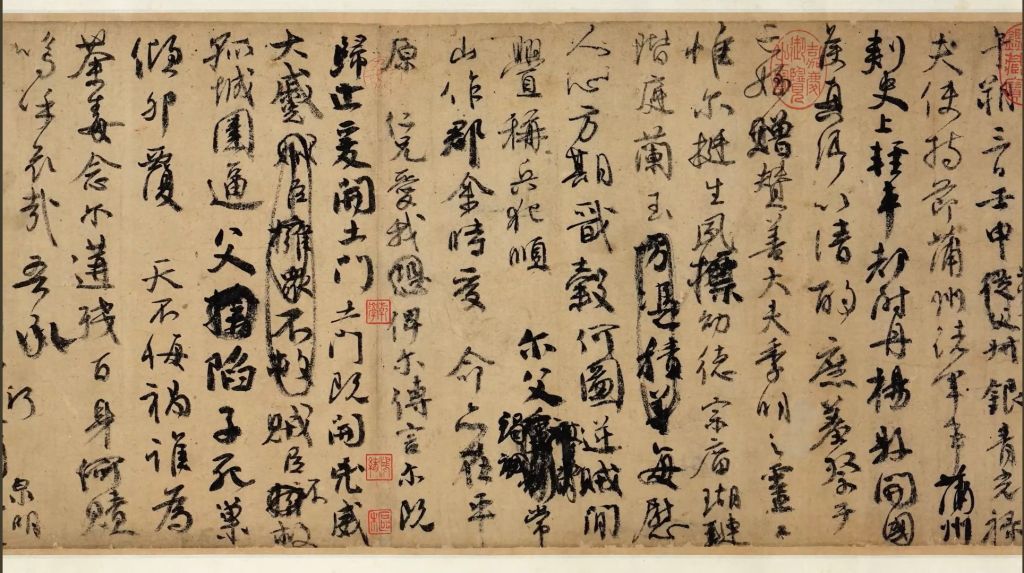

亂世沒有秩序,

於是字不必端正。

筆鋒一再停頓,

宛若缺氧呼吸被堵住,

又不得不繼續。

他寫家國,寫到血親。

寫忠義,總被打斷。

每七字錯一字,

不肯乾的地方,

不是墨,

是來不及放下的心。

塗改很多,

想把理智寫得更準確一點。

可悲傷不接受修辭,

只在最不整齊的地方,便現身。

我們看見的,

是一個人站在時間的裂縫裡,

用盡全身的力氣,

把不能再失去的,

一一留下。

這樣潦草,

讓人久久不敢移開目光,

因為,

有些文字不為了被看見,

是不讓人間的天真就此消失。

於是1300年後,

我們一起守著一場未完的告別。

乱世。

字は、

整わない。

筆、止まる。

息、詰まる。

それでも、書く。

乾かない。

墨ではない。

置けなかった心。

乱れた場所に、

悲しみは

現れる。

見られるためではない。

消さないために、

書かれた。

千三百年後、

まだ、

別れの途中。

外師造化,不是描摹而是相遇。

世界此時不是用來觀看,

是偶爾,我們的對視。

月亮不是天文的物件,

只是替遠行的人,

亮了一次臉。

中得心源,是安放。

心不必被攤開,

讓孤獨,

交給一條還沒走完的路;

讓思念,

放進一盞晚歸時仍閃亮的菸光;

讓勇氣,靜靜藏在一句「我在」之後。

思念當下不被保存,而是被允許燃燒。

對創作者而言,這是一種節制的溫柔:

我們不佔有自然,

站在月光與心之間,各自完整。

於是月亮不必悲,

不必美,更不必圓滿。

只要站在那裡,

讓我們忽然明白,

自己缺了什麼。

月光と心のあいだ

月は、

そこにある。

風は、

通り過ぎる。

思いは、

帰りの遅い

煙草の火へ。

私は、

月光と心のあいだに立つ。

奪わず、

使わず、

ただ、

そのままに。

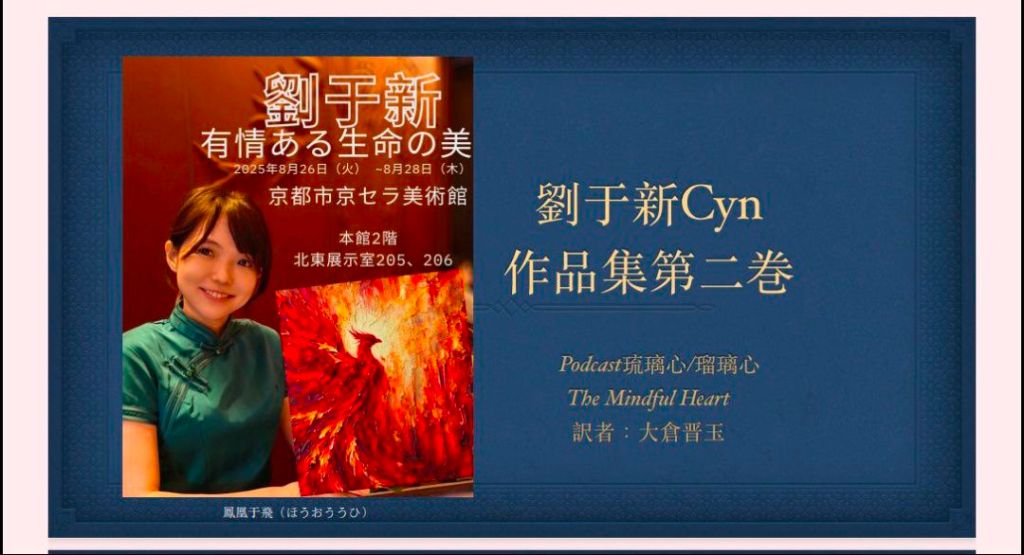

日本阿嬤的最後一面,

戴著我送她的小紅帽。

這天沒有風。

時間照例往前走,

她把帽子戴好,

宛若在鏡前停了一下。

自己還帶著一點

不屬於醫院的顏色。

她為我翻譯的作品集,

成了最後的禮物。

才明白,

人離開的時候,

並不帶走沉重的事物。

被帶走的,

往往只是一些

輕得不能再輕的東西。

只是那些輕,

在留下來的人心裡有了重量。

日本の祖母の最後の姿は、

私が贈った赤い帽子をかぶっていた。

その日は風もなく、

時間はいつものように前へ進んでいた。

祖母は帽子をかぶり、

鏡の前で、ほんの一瞬立ち止まった。

そこにはまだ、

病院には属さない

小さな色が残っていた。

祖母が私のために翻訳してくれた作品集は、

最後の贈り物となった。

そのとき、ようやく分かった。

人は去るとき、

重いものを持ってはいかない。

連れていくのは、

あまりにも軽いものばかりだ。

ただ、その軽さは、

残された人の胸の中で、

静かに重さを持ちはじめる。

昨夜、月は円かった。

淡い桃色が沈んでいた。

心が、

やわらいでよいと

知った。

月は、

夜にそっと守られている

ひとつの心のように、

まるく澄んでいた。

その右に、

ワサトの星が寄り添っている。

もしも不朽の絆というものが

身を置く場所を必要とするなら、

ワサトは、

まさにそこに、

遠くまで光っている。

それは告げている。

世界のどこかで、

まだ誰かが目を覚まし、

まだ誰かが、

静かに守っていることを。

兎は走らない。

月の陰に伏し、

ただ在る。

願いは、しなかった。

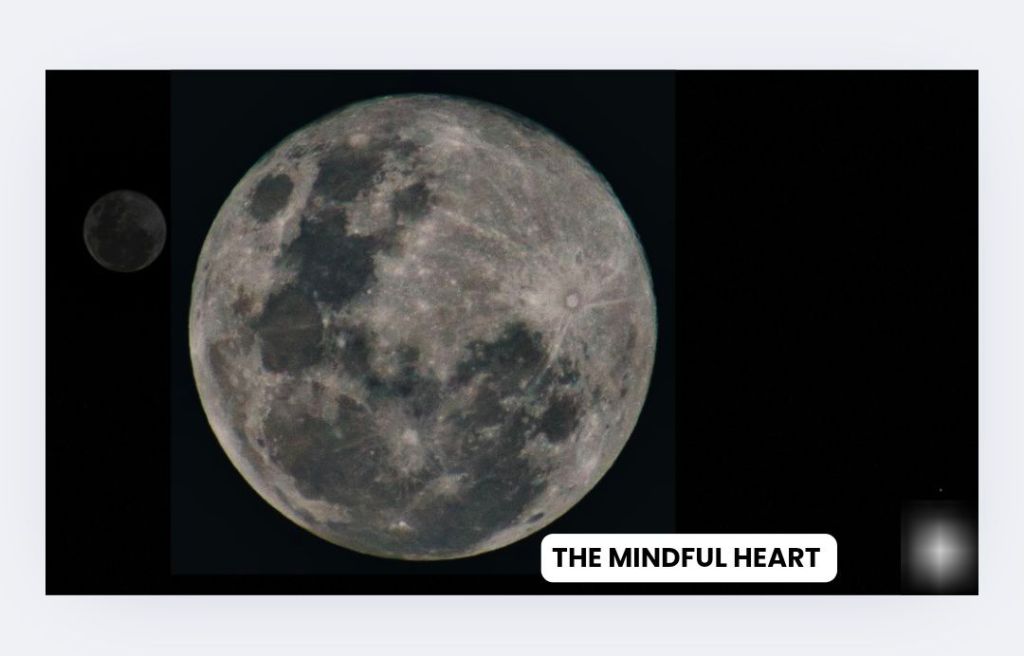

昨晚的月亮很圓,

圓得透著一層淡淡的粉紅,

宛若心裡忽然被允許柔軟的時刻。

那不是喧鬧的歡喜,

而是一種小心翼翼的快樂,

知道它來了,便靜靜接住。

月亮裡的兔子也出現了。

不是童年裡奔跑的那一隻,

是學會等待的那一隻。

伏在月的陰影中,

不急著向前,不躲進黑暗,

只是安安穩穩地在那裡。

月亮圓得像一顆

被夜晚悄悄保護的心。

右邊有一顆Wasat星陪著,

如果說不朽的羈絆

需要一個位置來安放,

那麼Wasat ,

正好在那裡亮得很遠,

提醒我們世界某個角落,

仍有人醒著,仍有人守著。

於是我們不需許願。

能這樣感受的心,

本身,便是一種圓滿。

六年前的今天,正低著頭,把花放進時間裡。

那時的花道,不浪漫。不是春光明媚的儀式感,是一種近乎生活瑣事的專注。手指沾著土,枝條略帶澀意,花並不因被人注視而顯得更美,反而在不被打擾的瞬間,顯露它真正的姿態。彎著身便是在向某個尚未命名的未來行禮。

花是紫白色的,顏色乾淨卻不討好。它們站得並不整齊,有些略微偏斜,有些還沒想好要不要開。

那時的我也是如此:不夠篤定,卻已經在路上。努力的事,在當下看來總是沉默的,沒有掌聲,沒有旁觀者,只有一再調整角度的自己。

花道教人的,從來不是「把花插好」,是如何與不完美共處。枝太長,就剪;方向不對,就轉。沒有戲劇性的掙扎,只有一次次輕聲的修正。不悲壯,也不高調,只是慢慢耗著,把日子耗出形狀來。

現在回看,那個低頭的身影,不特別年輕,也談不上天真。只是把當時所有能給的心力,都放進那一盆花裡。花會枯,型會散,但那個姿態留了下來,是一個人,安靜地對自己的選擇負責。

原來所謂的努力,從來不是為日後的證明,只是當下,願不願意好好地站在這裡。

六年前の今日、

私は俯いたまま、花を時間の中へ置いていた。

あの頃の花道は、浪漫とは無縁だった。

春の光に包まれた儀式でもなく、

日々の暮らしに紛れ込むような、

ほとんど用事に近い集中だった。

指先には土が残り、枝にはかすかな渋みがあった。

花は、見つめられることで美しくなるのではない。

むしろ、放っておかれた瞬間にこそ、

本当の姿をあらわす。

身をかがめるその姿勢は、

まだ名前を持たない未来へ、

静かに礼をしているようだった。

紫と白の花。

澄んではいるが、媚びない色。

整列することもなく、

少し傾いたもの、

まだ咲く決心のつかないものもあった。

あの頃の私も、そうだった。

確かではなかったが、

もう歩き出してはいた。

努力というものは、

その最中ではいつも沈黙している。

拍手もなく、見守る視線もない。

あるのは、

角度を何度も確かめる、

自分自身の手だけだ。

花道が教えるのは、

「美しく挿すこと」ではない。

不完全さとともに在ることだ。

枝が長ければ切り、

向きが違えば直す。

劇的な葛藤はなく、

ただ、小さな修正を重ねていく。

悲壮でもなく、誇らしげでもない。

時間を使い、

日々を少しずつ、

形にしていく。

今、振り返れば、

あの俯いた背中は、

若くもなく、

無垢とも言えない。

ただ、その時に差し出せるすべての力を、

一鉢の花に注いでいた。

花は枯れ、形は崩れる。

それでも、

その姿勢だけは残った。

ひとりで、静かに、

自分の選択に責任を持つ姿として。

努力とは、

いつか証明するためのものではない。

ただその瞬間、

ここに、きちんと立っていられるかどうか。

それだけなのだ。

真正的美,不在遠方,

在「願意停下來看」的地方。

這幅來自台南鹽行禹帝宮 天女,懸在屋檐與天空之間,一口尚未說完的話。

不是遲疑是一種慈悲,

給時間一點空白,讓萬物慢慢走過。

鹽行禹帝宮的天女,

佛國的莊嚴,好比臺灣的長者,

靜靜坐在風裡,看人來人往,

看香火起落,鹽味在空氣裡熟成。

在紅牆與金雕之間,

她不是主角,卻始終在場。

畫中最動人的,不是金翼,

是那一點斑駁的白。

裂痕不被掩飾,成了歲月的證明。

「有裂縫,光才進得來。」

於是,舊,不是衰敗;

灰,也成了溫柔。

畫面中所用的金,

特別選擇象徵自由與民主精神的法國金箔。

它不只是裝飾,是一道低調卻堅定的光,

在傳統信仰的屋檐下,

輕輕回應著臺灣所珍惜的價值:

開放、尊嚴,以及不被奪走的選擇權。

有筆的天女,那支筆握在掌中,

筆橫其間,

更好比橫在時間與永恆之間。

她知道,真正重要的字,

不是落在紙上,

而是留在心裡。

她的專注,一種願意為世界停留的慈悲。

選擇承擔,是一場靜默的對話。

金粉與紅漆之間,

筆有筆的重量,

有人留下文字,

有人選擇留白。

臺灣,正是在這樣的選擇中,

一代一代,走到今天。

這幅天女油畫,也在回應臺灣的未來,給的不是答案,而是一種姿態:

在劇烈變動的時代裡,

臺灣的未來宛若天女一樣,

在半空中保持平衡,

記得土地的鹽味,

記得信仰的呼吸,

記得自由得來不易的重量。

這一切靈感的起點,

源自 文化獎 得主 傅朝卿 教授攝影天女的一種眼光,教人如何在歷史與當下之間,

看見天女,

也看見自己。

真正的感恩,是把那份溫柔,

繼續畫下去。

風從廟埕穿過天女的袖口,

帶著台南鹽的潮氣。

那是數百年來,

臺灣仍在呼吸的聲音。

祝福大家 2026 年新年快樂健康平安。

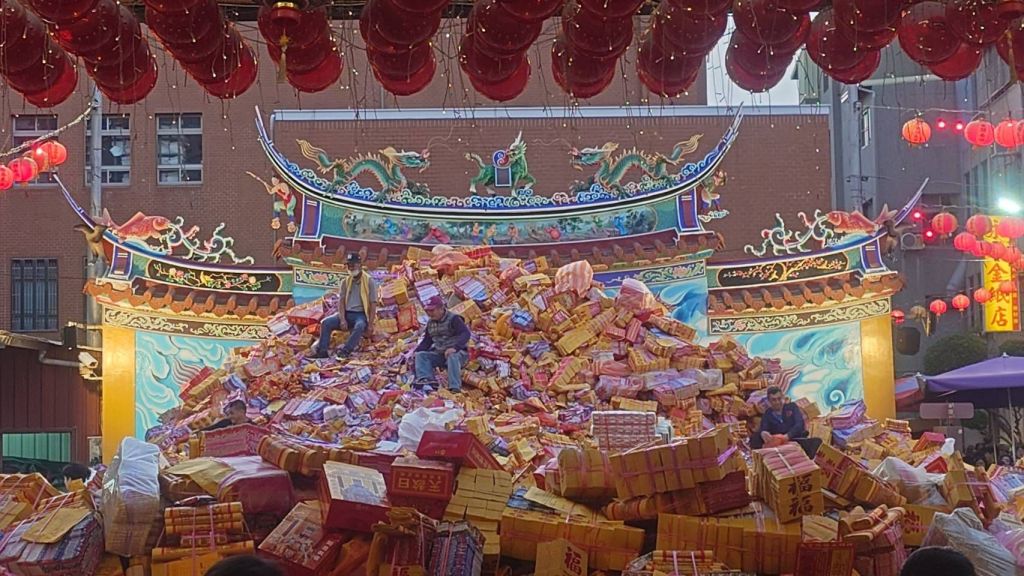

冬至天赦日的台南天壇,真的很滿。

燈籠一盞一盞掛起來,紅得那麼實在;

金紙堆得像山,香煙往上走,

人聲低低地湧動著。

這些,都是團圓的形狀。

可是在這樣的夜晚,

「團圓」兩個字,

往往會多出一個空位。

可惜少了我外婆。

是一種靜靜被點亮的思念。

她不在畫面裡,

卻在每一個細節裡:

在走進殿門時自然放慢的腳步,

在合掌時沒有說出口、很清楚的那個名字,

在冬至本該添一雙筷子的地方。

天壇很熱鬧,

但真正動人的,

是在人群、香火與儀式之中,

仍然為一個人保留的安靜。

有些人離開了座位,

卻沒有離開家;

離開了時間,

卻仍然在我們的節氣裡,

一年一年地回來。

這個冬至,她不在身邊,

但她一定知道:

我們有來、有記得、有好好活著。

而這一夜的光影,

要謝謝 文化獎 傅朝卿教授

慷慨提供 夜之天壇 的攝影。

雙魚座的傅老師,

鏡頭裡總帶著一種不張揚的浪漫,

那不是熱鬧的炫目,

是讓人願意慢下來、

多看一眼的溫柔。

在傅老師的影像中,

夜晚不只是夜晚,

而是一種被好好對待的時刻。

我母親,剛好是冬至生。

她今年一句「不過生日」,

其實很溫柔。

冬至,本來就是一個

把自己縮回家裡、

把燈點低一點的日子。

母親選擇不過生日,

順著節氣走,不張揚、不佔位置,

把熱鬧讓給團圓,

把靜默留給心。

那不是不想慶祝,

而是有些思念,

還在家裡。

生日並沒有消失,

只是換了一種存在方式。

在湯圓裡,

在一句「天冷了多穿一點」;

在替她記得的那一刻,

在心裡悄悄為她點的那盞燈。

有些母親,

便這樣過生日:

不切蛋糕,不許祝賀,

一輩子都在為別人把日子過熱、過圓。

冬至生的母親,

常常把自己活成一個季節,

不需要被慶祝,

卻一直在,

讓家有溫度。

而愈晚,人愈多;

金紙,也堆得愈高。

在台南的冬至天赦日,

在天壇天公廟前,

人們把一整年的願望、牽掛與不捨,

一疊一疊地往上放。

夜深了,

但心沒有散。