その日、陽の光は明倫堂の朱柱のあいだから斜めに差し込み、まるで歳月の吐息のようにゆるやかに揺れていた。清代以来、士子たちが筆墨の香りに包まれたこの場所には、瓦の影の奥でいまも朱熹や孔門の声が静かに響いている。

青藍の錦の旗袍をまとい、堂の前に座る。手には狼毫の筆。微笑は墨のはじめの滲みのように柔らかい。筆先を濃い墨に浸し、緑の円い紙に「法」の一字を書く。その一筆は、しなやかでありながらも決然としていて、文字を書くというより、運命を描いているかのようだった。

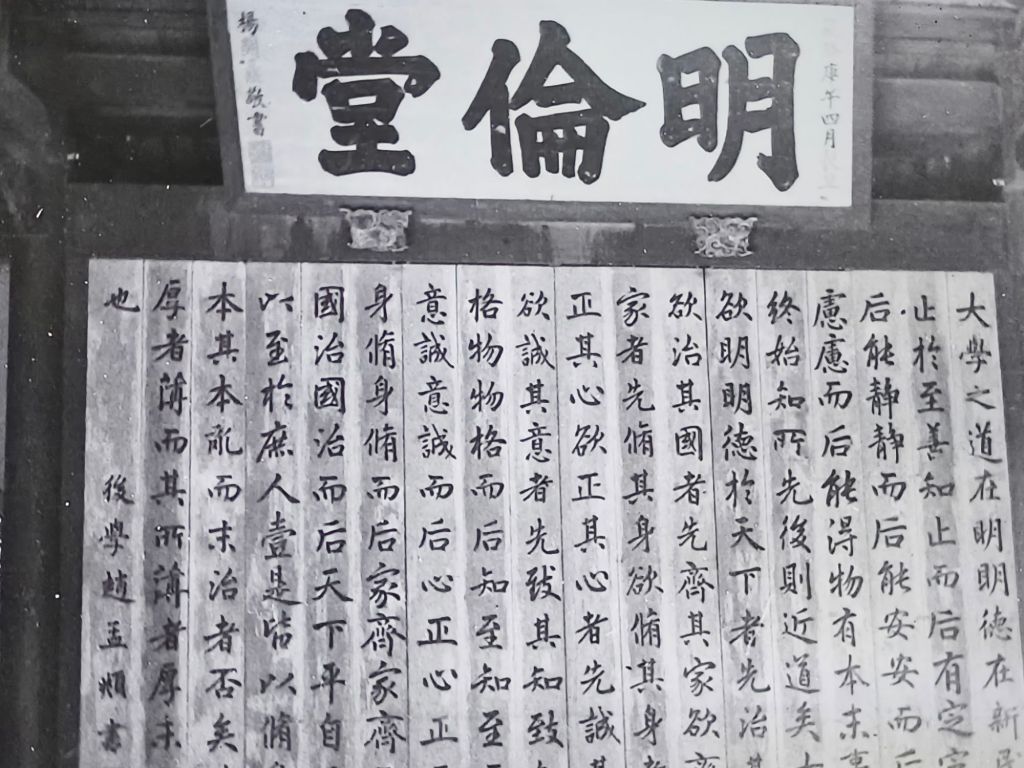

背後には『大学』の章句が黒白はっきりと掲げられている「格物致知、誠意正心、修身斉家治国平天下」。風が紙面を撫で、古人の体温がいまも残るようだ。顔を上げると、「明倫堂」の三文字と目が合った。その瞬間、三百年を越えるまなざしが交錯する。そこには、清朝の士子が求めた厳粛な道と、現代の女性が持つべき柔らかさと聡明さが共に映っていた。私は微笑んだ。まるで墨の香りと礼楽の調べが交じり合う音を聞いているように。

筆下の「法」は時を越えて流れ、朱筆の経書から抜け出し、自らの掌へと帰ってくる。朱柱、青衣、黒墨、緑紙,それらがひとつの静寂な絵巻を織りなす。私はその絵の中にいて、絵もまた私の心の中にあった。

濃墨の一筆が緑の紙を走るとき、それは夜の閃光のように鋭く、潔く、しかもどこか温かい。筆が紙に触れる瞬間、呼吸が凝り、古の気配が立ちのぼる。それは書家の息づかいであり、時代の鼓動でもあった。

明倫堂の前に座る。朱の門、丹の梁、古瓦の輝き。清代の最高学府は今も静かに見つめている。堂上に掲げられた「明倫」の二文字は山のように重く、その下で書かれた「法」は風の中の水のようにしなやかで自信に満ちていた。それは柔と剛の対話。歴史の法度と個人の心法が、筆先で出会う。

筆は龍蛇のごとく走り、陽光の中で墨が潤むように光る。紙に映る自らの影は、まるで古画から抜け出した人のよう。微笑は淡く、それでいて揺るがぬ確信を秘めていた。その瞬間、私はただ伝統をなぞっているのではなく、時間と向き合い、書を交わしていたのだ。

明倫堂の風は、昔の士子たちの吟詠を運びながら髪を撫でる。墨の香りが満ち、まるで儀式のように、女性の柔らかな手が「法」の骨格を描き継いでいく。その「法」はもはや律や規範ではなく、一つの姿勢である――古典の中にあって、今を自由に書くという心のあり方。

古と今が並んで座り、柔と剛が一つの空間に息づく。うつむきながら微笑む。筆先に残る墨の光は、瞳の中の光と重なり、静かで、それでいて少しの反逆を孕んだロマンを宿していた。明倫堂の風はいまも古く、筆は新しい。その一瞬、歴史と青春が同じ木椅子に座り、共に呼吸していた。

發表留言