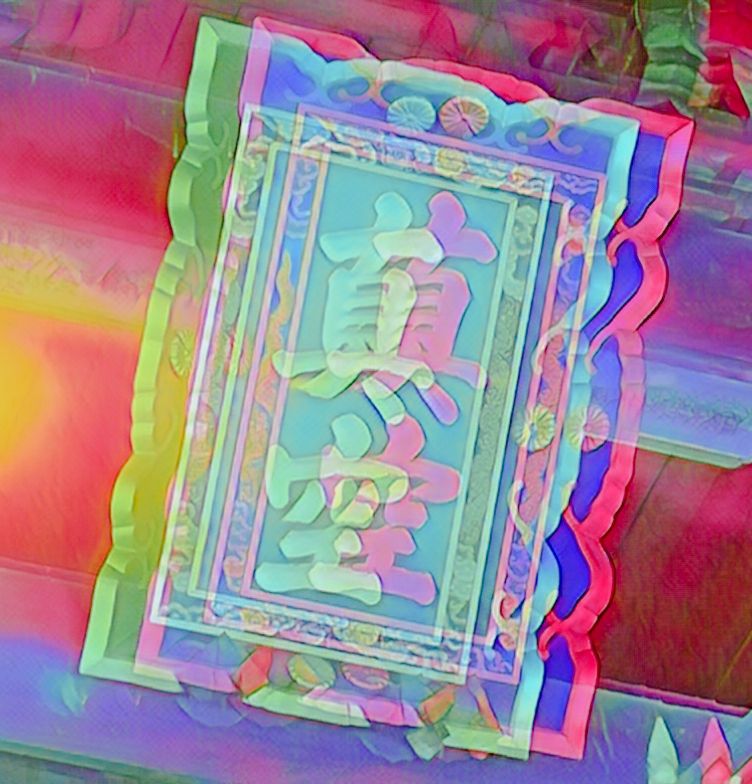

「真空」という二文字は、万福寺の扁額に鎏金の静けさをたたえ、仏理であり、また運命でもある。

宇治の黄檗寺、その墨緑と金光が交わる扁額に、思わず目が留まる。ここは唯一、明朝様式を完全に残す仏寺であり、堂宇の飛檐には、なおも中国江南の面影が宿っている。黄檗宗は福州に源を発し、隠元禅師が東渡して、一方の風土の骨格を異郷へと運んだ。

万福寺の明式建築は、まるで移り住んだ記憶の断片が、異国の山川に安置されたかのようである。朱塗り、斗拱、石獅子——そのすべてがひときわ孤高に見える。それは異郷人の郷愁が、木の彫り目に刻まれ、言葉なく語るかのようである。

だが「真空」とは、仏門からの答えである。空とは虚無ではなく、執着を放ち澄み渡ること。私たちが探し求めるのは、掴み取ることではなく、手放されていくものを見つめること。寺院は静まり返り、風が松柏を撫で、鐘の音がまだ響かぬうちに、すでに心に反響している。

この瞬間、私は悟る。「真空」とは単なる哲理ではなく、一つの生き方であると。過ぎ去った繁華を無理に留めず、未知の未来に焦慮を積み重ねることもなく、ただ今この瞬間に、扁額を見つめ、自らを見つめること。

私たちは往々にして、最も華やかな衣の内に、最も赤裸々な孤独を隠している。だが仏理はやさしく語りかける—孤独もまた円満である、と。真空のうちにこそ、すべてを包み込むことができるのだ。

宇治の黄檗寺は、もう一度、空の深い情を私に見せてくれた。

「真空」二字,万福寺的匾额上,闪烁着鎏金的沉静,是佛理,也是命运。

宇治黄檗寺,目光不自觉停驻于那墨绿与金光交织的牌匾。这里是唯一完整保留明朝风格的佛寺,屋宇飞檐间,犹存中国江南的影子。黄檗宗源自福州,随隐元禅师东渡,将一方水土的风骨带入异乡。

万福寺的明式建筑,如同一段被迁徙的记忆,被安放在异国的山川。朱漆、斗拱、石狮子,皆显得格外孤绝。就好比异乡人的乡愁,被雕刻在木头里,不言而喻。

而「真空」,却是佛门的回答。空不是虚无,而是放下了执著的澄明。我们追寻的,不是抓住什么,而是看见什么正在放下。寺院静谧,风拂过松柏,钟声未响,却已回荡在心中。

这一刻明白,「真空」不只是哲理,是一种生活的态度:不把旧日的繁华强行留住,不为未来的未知徒添焦虑,只在当下,看见这匾额,看见自己。

我们总是在最华丽的衣裳里,藏着最赤裸的孤单。而佛理却温柔地说:孤单,也是一种圆满。因为真空之中,才能容纳一切。

宇治黄檗寺,再一次,让我看见空的深情。

「真空」二字,萬福寺的匾額上,閃爍著鎏金的沉靜,是佛理,也是命運。

宇治黃檗寺,目光不自覺停駐於那墨綠與金光交織的牌匾。這裡是唯一完整保留明朝風格的佛寺,屋宇飛簷間,猶存中國江南的影子。黃檗宗源自福州,隨隱元禪師東渡,將一方水土的風骨帶入異鄉。

萬福寺的明式建築,如同一段被遷徙的記憶,被安放在異國的山川。朱漆、斗拱、石獅子,皆顯得格外孤絕。就好比異鄉人的鄉愁,被雕刻在木頭裡,不言而喻。

而「真空」,卻是佛門的回答。空不是虛無,而是放下了執著的澄明。我們追尋的,不是抓住什麼,而是看見什麼正在放下。寺院靜謐,風拂過松柏,鐘聲未響,卻已回蕩在心中。

這一刻明白「真空」不只是哲理,是一種生活的態度:不把舊日的繁華強行留住,不為未來的未知徒添焦慮,只在當下,看見這匾額,看見自己。

我們總是在最華麗的衣裳裡,藏著最赤裸的孤單。而佛理卻溫柔地說:孤單,也是一種圓滿。因為真空之中,才能容納一切。

宇治黃檗寺,再一次,讓我們看見空的深情。

發表留言